県立神奈川近代文学館のある港の見える丘公園(フランス山)を散策。

フランス山の風車

フランス山の風車

1896(明治29)年にフランス領事館とその官邸が建設された時、このフランス山には井戸水を汲み揚 げるための風車が設置されました。風車が設置されたのは、レンガ造り井戸の遺構が残されている場所です。

残念ながら、フランス領事公邸で使用されていた風車の形は、写真などの資料が残されていないため判りません。しかし、同時代に使われていた「フェリス女学院の赤い風車」 や 「ヴィラ・サクソニアの風車」の写真から、多翼型の風車であったろうと思われます。なおフランス山の風車は、フランスに残されている資料から、1909(明治42) 年頃までは存在していたようです。

今回、フランス山の公園整備に際し、かつてのフランス山をしのぶモニュメントとして、多翼型の風車を設置しました。風車の色は、フランス国旗の色にちなんでトリコロール(青・白・赤)に塗り分けられています。また、風車が回ると水を汲み揚げるようになっています。

今回の公園整備に伴う工事の際に、風車のレンガ造り基礎が見つかりました。井戸の北側斜面に2基、南側にやや小さめの基礎が2基の合計4基です。北側の基礎は、斜面の整備に支障をきたすため、掘り上げて新たに設置した風車を中心に、元の位置に合わせて展示しました。また南側の1基はそのままで、もう1基は園路の下に現状保存しています。

平成16年2月 横浜市緑政局

フランス山の歴史

1862年9月(文久2年8月)に起きた生麦事件など、攘夷派による外国人殺傷事件が相次いだため、フランスは、横浜居留地に住む自国民の保護と居留地の防衛を目的に、イギリスとともに軍隊の駐屯を決定しました。

1863年6月下旬(文久3年5月)フランス海兵隊が横浜に到着し、山手居留地185番に駐屯を開始、7月、8月頃、駐屯軍兵舎が186番に3棟建設されました。1875(明治8)年3月に撤退するまでの約12年間、部隊の交替をくり返しながら駐屯を続けました。これがフランス山と呼ばれるようになった由来です。

撤退により兵舎が不要となったので、海兵隊当局はフランス山の永代借地権をフランス駐日外交代表部に譲渡しました。横浜駐在のフランス領事はここに領事館を建設する提案をしましたが、なかなか実現しないでいたところ、1885(明治18)年になってフランス人居留民の有志らが領事館建設の請願書を提出しました。このことがきっかけとなって計画が具体化し、1894(明治27)年にフランス人建築家サルダの設計で、領事館と領事官邸の新築工事が始まりました。1896(明治29)年3月、山手185番(フランス山下方)に領事館、12月に山手186番 (フランス山上方)に領事官邸が完成します。領事官邸には、風車の付いた井戸が掘られました。

1923(大正12)年、関東大震災により、領事館・領事官邸ともに倒壊します。震災後、領事館は仮設の建物を使用していましたが、官邸は、1930(昭和5)年、スイス人建築家ヒンデルの設計で山手186番に再建されました。その官邸も、戦後まもない1947(昭和22)年には火災で焼失してしまいます。現存している遺構は、その際に焼け残った1階部分です。

「フランス山」の由来

通称「フランス山」といわれるこの土地は、元治元年(1864年)以来フランス政府の永代借地であった。明治29年(1896年)から昭和33年(1958年)3月まではフランス領事館が設置されており、人々は、いつのころからかフランス山と呼ぶようになった。横浜市は、港の見える丘公園拡張のために昭和40年頃からフランス政府と交渉を行ない、昭和46年(1971年)6月23日この土地の所有権を取得した。

レンガ造り井戸遺構

このレンガ造り井戸は、明治29年(1896年)のフランス領事公邸竣工時に、上水道が山手まで敷設されていなかったために設置されたものです。水はすでに涸れていますが、井戸の深さは約30mで、使われているレンガは、円形に積むために扇形をしています。また公園整備の工事に際し、井戸の周囲から井戸水汲み揚げ用風車の基礎4基も出土しました。右側に現状保存したのは、そのうちの一つです。今回、かつてのフランス山をしのぶ貴重な遺構として保存整備を行いました。

平成16年2月 緑政局

コクリコ坂からの舞台 横浜

2011年夏に公開されたスタジオジブリ作品「コクリコ坂から」は、1963年の横浜が舞台です。

映画には、横浜港はもちろん山下公園や横浜マリンタワーなど、当時から現在まで大切に受け継がれる様々な場所が登場します。横浜は、いくつもの古き良きものを大切に守っていく街です。

主人公の松崎海は、自分が切り盛りする下宿屋「コクリコ荘」の庭で、毎朝、「安全な航行を祈る」という意味の2枚の国際信号旗を掲げていますが、その「コクリコ荘」がある場所は、港の見える丘公園がモデルとされています。

港の見える丘にたなびく旗を見上げ、また眼下の横浜港を眺めながら、「コクリコ坂から」の世界観に身をゆだねるとともに、舞台の地「横浜」をお楽しみください。

2012年3月 横浜市文化局

■庭の歴史

1989(平成元)年9月に市政100周年、開港130周年を記念して横浜市民に親しみのあるバラが「市の花」に制定されました。それを期に、バラがイギリス国花であることからイギリス館のあるこの地に1991(平成3)年5月にバラ園が開園されました。

このバラ園はモダンローズの四季咲大輪系、四季咲中輪系のバラが主に植えられていました。その後、2016(平成28)年3月に【横浜みどりアップ計画:都心臨海部の緑花による賑わいづくり】の取り組みの一つとして港の見える丘公園に特色ある3つのバラ園(イングリッシュローズの庭、香りの庭、バラとカスケードの庭)整備を行い、魅力アップが図られました。当時あったモダンローズは園内や市内の他のバラ園に移植され、この庭は、イギリス館と調和するようなバラや様々な宿根草などを植栽した英国風の庭として再整備されました。

■イングリッシュローズの庭のデザイン

この庭は、イギリス館(旧英国総領事公邸)を背景にバラ植栽を主として英国風の庭として表現しています。やわらかな色調のバラの表情が様々な形で楽しめるように平面のみならずアーチ、オベリスク等を用いて立体的に配植しています。

また、バラを引き立てるようにブルー、ホワイトを基調としたクレマチスや宿根草などの草花を一緒に配植して花あふれる景色を作っています。

植栽地には小さな起伏を付け、その中に小道を巡らせてバラや草花を身近に感じながら散策を楽しめる空間となっています。

庭の概要

面積 約2.600㎡

バラ品種 約150種類

植付量 約1,200株

大佛次郎 おさらぎ・じろう [1897(明治30)年〜1973(昭和48)年] 本名・野尻清彦。横浜市生まれ。東京帝国大学法学部政治学科卒業。「鞍馬天狗」をはじめ「赤穂浪士」「帰郷」 「パリ燃ゆ」「天皇の世紀」 「スイッチョねこ」など、時代小説から現代小説、ノンフィクション、戯曲、エッセイ、童話と、幅広く執筆活動を行いました。1964年に文化勲章を受章。代表作のひとつ「霧笛」ゆかりの地に建つ当館では、その業績と生涯を様々な資料で紹介しています。建物は洋風建築で、色ガラスの青、大理石の白、レンガタイルの赤 とフランス国旗をイメージし、フランス文学に造詣が深い大佛にふさわしいものとなっています。また愛猫家としても知られ、大佛が集めた猫の置物等は、館内随所に見られます。

パビリオン・バルタール

フランス領事館時代〈建物震災前のフランス領事館〉

1894(明治27)年、フランス人建築家サルダの設計により建築に着手、1896(明治29)年3月に完成しました。煉瓦造2階建て、建坪およそ36m×18mの規模でしたが、官邸とともに関東大震災で倒壊しました。跡地からはジェラール瓦、煉瓦などが出土しています。フランス橋の橋台壁面には、'RF' (フランス共和国 République françaiseの略)と彫られたメダイヨン(円形飾り)が保存展示されています。領事館正面外壁に嵌め込まれていたもののうちの一つです。また、展示してある遺構は工事の際、出土したものです。

パビリオン・バルタール

この純鋳鉄製骨組は、1860年代フランスのパリに建てられ1973年まで100年余り存続したパリ中央市場(レ・アール)の地下の一部です。設計者の名をとってパビリオン・バルタールと称されました。

この中央市場は、再開発のためすべて取り壊されました。その際、横浜市が19世紀末の純鋳鉄製構造物としての貴重な学術的・文化的遺産であるためパリ市にその一部の移設を申し入れバリ市当局の好意により寄贈を受けかつて、フランス領事館のあったこの地に復元設置しました。

1980 横浜市

≪沿革≫

パリの中央市場は、12世紀以来パリ中心部のレ・アール(LES HALLES)地区に存在していました。

19世紀後半ナポレオン三世時代にオスマン市長が建築家バルタールに設計を依頼し新たな姿にしたものがこの建造物です。

全体は、12棟で構成され、1854年〜1858年に6棟が建てられ1860年〜1966年に3棟、1886年に1棟そして最後の2棟は1935年に完成しました。

市場は、主要部分を占める地上階と倉庫である地下階部分とから成っていました。地上階の鉄骨上屋は、パリ郊外に復元されており当公園に設置されたこの構造体は地下階部分のものとして、上部構造を支え柱、アーチ・等すべて鋳鉄製で構成されている珍しいものです。

建設時期は、エッフェル塔より前であり初期の鉄骨様式を知るうえで貴重なものであります。

中村川に架かるフランス橋から

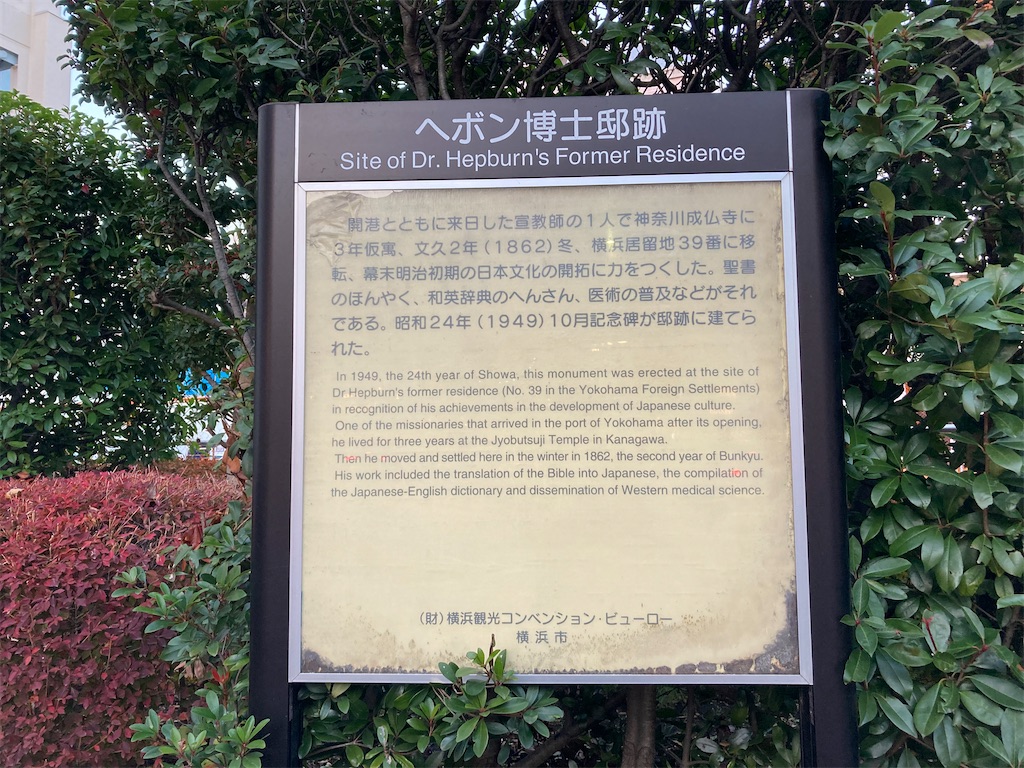

ヘボン博士邸跡

ヘボン博士邸跡

開港とともに来日した宣教師の1人で神奈川成仏寺に3年仮寓、文久2年(1862)冬、横浜居留地39番に移転、幕末明治初期の日本文化の開拓に力をつくした。聖書のほんやく、和英辞典のへんさん、医術の普及などがそれである。昭和24年(1949)10月記念碑が邸跡に建てられた。

(財)横浜観光コンベンション・ビューロー 横浜市